0

Право на память:

История деревянной и каменной сургутской Свято-Троицкой церкви

Первое упоминание о Троицкой церкви относится к 1594 году — году основания Сургутского острога

Достигнув немногим более 80 лет, сруб церкви начал деформироваться, не говоря уже о резном декоре, защищавшем стыковочные швы от дождя и снега. Но строительство очередного нового строения церкви не было завершено.

Описание ее конструктивного решения не сохранилось. Однако общий вид можно реконструировать, исходя из преемственности архитектурно-пространственной застройки сибирских острогов.

в 1613 году пришлось перестроить, так как была «… ветха и огнила»

Возведенное строение церкви служилыми людьми из сырого лесоматериала (в соответствии с наказом воеводам строить города «наспех», возить лес – легкий),

Образ ее можно представлять в аспекте синхронии – через внешний архитектурный облик, и в аспекте диахронии – как историю, как развитие культуры Сургута.

Во время большого сургутского пожара

в 1700 году незаконченный сруб новой церкви и ветхое строение Троицкой сгорели

Сил и средств на восстановление не хватало, и тогда на пепелище (в 4-х саженях от тюрьмы) была срублена часовня.

Еще дважды от пожаров в 1712 и в 1739 году восстановленные бревенчатые строения церкви погибали, выгорая дотла

Но, невзирая на всю сложность ситуации, Троицкую церковь в Сургуте каждый раз отстраивали и содержали в должном порядке.

Восстановленную в 1742 году

и простоявшую до 1801 года деревянную соборную церковь «во имя Пресвятыя Троицы» решено было заменить каменной.

и простоявшую до 1801 года деревянную соборную церковь «во имя Пресвятыя Троицы» решено было заменить каменной.

Об этом 1 февраля 1778 года протопоп Никифор Попов из Сургутского духовного правления в покорнейшем доношении сообщал архиепископу Тобольскому и Сибирскому Варлааму:

«…вознамерились в городе Сургуте соборную Свято-Троицкую церковь по обветшалости деревянной воздвигнуть вновь каменную о трех престолах первой Свято-Троицкой, второй Входа в храм Пресвятыя Богородицы, а третий Николая Чудотворца».

Перед началом строительства храма был составлен проект, который включал в себя два общих раздела, разрез сводчатых частей здания фасада и пояснительную записку. Он и был утвержден Строительным отделением Тобольского управления.

Градо-Сургутская

Свято-Троицкая церковь

была построена на самом высоком месте восточного склона Барской горы,

Свято-Троицкая церковь

была построена на самом высоком месте восточного склона Барской горы,

Который естественным образом создавал пьедестал для ее обзора, в том числе и с реки.

Выразительный силуэт строения с явно выраженными чертами классицизма сиял холодной белизной оштукатуренных стен, позолотой пяти глав и больших крестов. Занимая доминирующее положение, церковь зрительно стала своеобразным центром, организующим и упорядочивающим застройку Сургута XIX века.

Комплекс сооружений Свято-Троицкой церкви включал в себя: летнюю и зимнюю части храма, построенные в связи с колокольней, ризницы и кельи для монахов, дом для священника, домик для сторожа и кирпичный домик для хранения церковного имущества. Почти метровые по толщине стены представляли собой монолит из кирпича и известкового раствора особого изготовления. По периметру комплекс был обнесен каменной оградой с метровым по высоте цоколем. Четырехгранные столбы имели в верхней части скаты, выполненные из листового железа, и фонари с цветными стеклами, кованые ажурные решетки.

Комплекс сооружений Свято-Троицкой церкви включал в себя: летнюю и зимнюю части храма, построенные в связи с колокольней, ризницы и кельи для монахов, дом для священника, домик для сторожа и кирпичный домик для хранения церковного имущества. Почти метровые по толщине стены представляли собой монолит из кирпича и известкового раствора особого изготовления. По периметру комплекс был обнесен каменной оградой с метровым по высоте цоколем. Четырехгранные столбы имели в верхней части скаты, выполненные из листового железа, и фонари с цветными стеклами, кованые ажурные решетки.

Первым в 1784 году был освящен придел в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы, находившийся в правой части «зимнего» храма.

Центральный вход в храм находился с западной стороны. Над ним возвышалась многоярусная колокольня типичной древнерусской композиции «восьмерик на четверике». Открытый аркадный ярус звонницы имел восемь сквозных арок с расположенными в них восемью колоколами полной октавы. Башня была увенчана пологим куполом, позолоченной луковичной главкой на небольшом барабане, называемым в народе «шейкой», и крестом. Четверик, близкий по форме вытянутому вверх кубу, и восьмерик, разделенные карнизом и четырехскатной крышей, вместе зрительно смотрелись немногим выше главного четверика «летнего» храма, но при этом ни одна из этих частей зрительно не подавляла другую, оставаясь на равных правах.

Одноэтажный фасад зимней части храма с южной и северной стороны был оформлен тремя большими оконными проемами с двойными овальными в верхней части рамами, что смотрелось необычно и эффектно. Украшением для окон служили фигурные наличники. Четкие контуры рельефов подчеркивали гладкую поверхность беленых стен, на фоне которых они выступали.

Из-за опасности возникновения пожара при топке четырехугольной печи, «одетой» в металлическую рубашку, пол был выложен чугунными плитами.

Двухскатная, покрытая листовым железом крыша покоилась на угловых пилястрах и была увенчана золоченой луковичной главкой на небольшом барабане и крестом. Внутреннее пространство храма раскрывалось последовательно, по мере продвижения к восточной его части. Два придела с алтарями и два Престола отделены от народа иконостасами.

Там, как правило, проходили постоянные службы. Второй придел во имя Святителя и Чудотворца Николая (в левой части храма) был освящен в 1785 году. Здесь крестили новорожденных, отпевали усопших, служили поминальные молебны. Правый и левый приделы разделены большой аркой с дверью в летнюю часть храма.

Одноэтажный четверик «летнего» крестово-купольного храма освятили в 1801 году во имя Живоначальной Троицы.

К четверику с восточной стороны примыкала пятигранная алтарная апсида с куполом, увенчанным небольшим барабаном и позолоченной главкой с крестом. Единый ритм одинаковых по форме окон, их размер, лаконичные формы деталей карнизов придавали фасаду пластичность и живость. Четырехскатная крыша четверика переходила в пологий купол с восьмигранным барабаном и окнами, по форме повторявшими окна нижних ярусов. Как и на колокольне, небольшой барабан имел позолоченную главку луковичной формы с крестом.

Внутреннее подкупольное пространство, насыщенное светом, проникающим сверху через окна барабанов и двуярусные окна с северной и южной сторон, впечатляло внушительностью и простором, блеском золота и серебра икон высокого иконостаса на березовом фоне стен.

Автор путевых заметок «На пароходе от Тобольска до Томска» («Сибирская газета», 1885 г.) писал:

О Троицкой церкви писал и Капитон Михайлович Голодников, редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей», побывавший в Сургуте в конце лета 1885 года:

«Каменная церковь со вновь строящеюся каменною вокруг ее оградою – довольно приличной архитектуры и как по наружному, так и по внутреннему устройству могла бы занять не последнее место в любом губернском городе: золоченые через огонь и горящие, как жар на солнце, купола, кованого серебра напрестольные одеяния и несколько больших местных серебряных под золотом икон составляют приношение известного благотворителя Сургутского края И. Туполева».

В ХХ веке Градо-Сургутская Свято-Троицкая церковь, заложенная в 1781 году и освященная в 1801 году, была закрыта решением Президиума Тобольского Окружного исполнительного комитета от 12.03.1930 г. (протокол № 96, 36). Все церковное имущество было описано и оценено в сумме 10 050 рублей, в том числе стоимость восьми колоколов составила

1 378 рублей 28 копеек.

1 378 рублей 28 копеек.

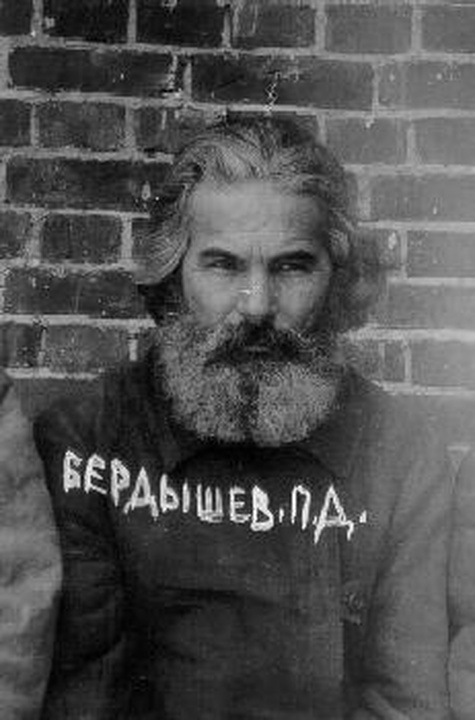

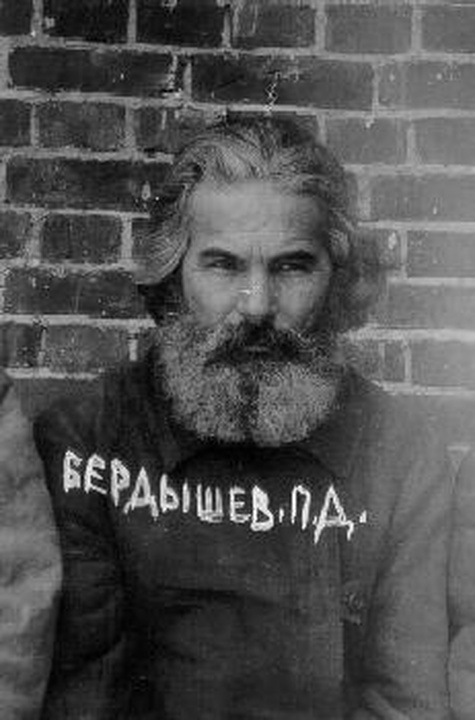

В начале XX века священником Градо-Сургутского Троицкого собора был Петр Бердышев

«…лучшая постройка – церковь сургутская, каменная и довольно богатая. Главный жертвователь этой церкви – дом Туполевых. Говорят, что серебра, пожертвованного ими, в этой церкви до нескольких пудов».

Первым в 1784 году был освящен придел в честь Введения в храм Пресвятой Богородицы, находившийся в правой части «зимнего» храма.

Центральный вход в храм находился с западной стороны. Над ним возвышалась многоярусная колокольня типичной древнерусской композиции «восьмерик на четверике». Открытый аркадный ярус звонницы имел восемь сквозных арок с расположенными в них восемью колоколами полной октавы. Башня была увенчана пологим куполом, позолоченной луковичной главкой на небольшом барабане, называемым в народе «шейкой», и крестом. Четверик, близкий по форме вытянутому вверх кубу, и восьмерик, разделенные карнизом и четырехскатной крышей, вместе зрительно смотрелись немногим выше главного четверика «летнего» храма, но при этом ни одна из этих частей зрительно не подавляла другую, оставаясь на равных правах.

Одноэтажный фасад зимней части храма с южной и северной стороны был оформлен тремя большими оконными проемами с двойными овальными в верхней части рамами, что смотрелось необычно и эффектно. Украшением для окон служили фигурные наличники. Четкие контуры рельефов подчеркивали гладкую поверхность беленых стен, на фоне которых они выступали.

Из-за опасности возникновения пожара при топке четырехугольной печи, «одетой» в металлическую рубашку, пол был выложен чугунными плитами.

Двухскатная, покрытая листовым железом крыша покоилась на угловых пилястрах и была увенчана золоченой луковичной главкой на небольшом барабане и крестом. Внутреннее пространство храма раскрывалось последовательно, по мере продвижения к восточной его части. Два придела с алтарями и два Престола отделены от народа иконостасами.

Там, как правило, проходили постоянные службы. Второй придел во имя Святителя и Чудотворца Николая (в левой части храма) был освящен в 1785 году. Здесь крестили новорожденных, отпевали усопших, служили поминальные молебны. Правый и левый приделы разделены большой аркой с дверью в летнюю часть храма.

Одноэтажный четверик «летнего» крестово-купольного храма освятили в 1801 году во имя Живоначальной Троицы.

К четверику с восточной стороны примыкала пятигранная алтарная апсида с куполом, увенчанным небольшим барабаном и позолоченной главкой с крестом. Единый ритм одинаковых по форме окон, их размер, лаконичные формы деталей карнизов придавали фасаду пластичность и живость. Четырехскатная крыша четверика переходила в пологий купол с восьмигранным барабаном и окнами, по форме повторявшими окна нижних ярусов. Как и на колокольне, небольшой барабан имел позолоченную главку луковичной формы с крестом.

Внутреннее подкупольное пространство, насыщенное светом, проникающим сверху через окна барабанов и двуярусные окна с северной и южной сторон, впечатляло внушительностью и простором, блеском золота и серебра икон высокого иконостаса на березовом фоне стен.

Автор путевых заметок «На пароходе от Тобольска до Томска» («Сибирская газета», 1885 г.) писал:

О Троицкой церкви писал и Капитон Михайлович Голодников, редактор неофициальной части «Тобольских губернских ведомостей», побывавший в Сургуте в конце лета 1885 года:

«Каменная церковь со вновь строящеюся каменною вокруг ее оградою – довольно приличной архитектуры и как по наружному, так и по внутреннему устройству могла бы занять не последнее место в любом губернском городе: золоченые через огонь и горящие, как жар на солнце, купола, кованого серебра напрестольные одеяния и несколько больших местных серебряных под золотом икон составляют приношение известного благотворителя Сургутского края И. Туполева».

В ХХ веке Градо-Сургутская Свято-Троицкая церковь, заложенная в 1781 году и освященная в 1801 году, была закрыта решением Президиума Тобольского Окружного исполнительного комитета от 12.03.1930 г. (протокол № 96, 36). Все церковное имущество было описано и оценено в сумме 10 050 рублей, в том числе стоимость восьми колоколов составила

1 378 рублей 28 копеек.

1 378 рублей 28 копеек.

В начале XX века священником Градо-Сургутского Троицкого собора был Петр Бердышев

«…лучшая постройка – церковь сургутская, каменная и довольно богатая. Главный жертвователь этой церкви – дом Туполевых. Говорят, что серебра, пожертвованного ими, в этой церкви до нескольких пудов».

Первоначально строение было переоборудовано под клуб, в 1935 году – в пекарню Райпотребсоюза.

Часовня была передана консервной фабрике под Красный уголок. Кирпичная ограда была разобрана и вывезена на Черный Мыс для строительства цеха рыбозавода (после окончания строительства цех вскоре сгорел).

В 1940 году заброшенное строение, пришедшее в ветхое состояние от пожаров и многочисленных перестроек под разные нужды, разрушили.

Очищенные от раствора кирпичи погрузили на баржу и отправили в Юган (баржа с грузом затонула, не доходя до Юганской Оби). Остатки кирпичного фасада местное население разобрало на строительство печей.

Существуют различные мнения о том, когда и кем было санкционировано разрушение Троицкого храма. Как бы то ни было, поставленная задача была выполнена. Участи закрытия и перепрофилирования до 1929 года подверглись все церковные строения на территории Сургутского района. Из них: в Тундринской Пантелемоновской и Покурской церквях размещались клубы; Юганская Богоявленская церковь была просто закрыта (документы православной общины были утеряны); Локосовская Богоявленская церковь в 1939 году передана в распоряжение сельсовету.

В истории человечества есть множество примеров, когда, подобно казни человека казнили или разрушали храмы. На оставшемся фундаменте одного из приделов храма намеревались построить баню, но из-за удаленности от реки, где брали воду, построили в 1951 году кинотеатр «Октябрь» (снесен в 1988 году).

В истории человечества есть множество примеров, когда, подобно казни человека казнили или разрушали храмы. На оставшемся фундаменте одного из приделов храма намеревались построить баню, но из-за удаленности от реки, где брали воду, построили в 1951 году кинотеатр «Октябрь» (снесен в 1988 году).

И только к празднованию 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на месте разрушенного Троицкого храма была построена и освящена часовня

Как память об истории одного из первых и долгое время единственных каменных зданий Сургута. Вот еще бы установить мемориальную доску, свидетельствующую о том, что часовня возведена в память о стоящем на этом месте храме.

Первая служба в Свято-Троицком кафедральном соборе 7 апреля 2023 года

Новый храм в Сургуте начали возводить лишь в 2016 году

Динамично развивающийся, овеянный современными легендами Сургут, трудно назвать городом с несуетливой поступью истории улочек, площадей и церквей.

Разрушительный и перестроечный ХХ век оставил для потомков архитектурных раритетов немного старины, в том числе и о каменной Градо-Сургутской Свято-Троицкой церкви.

Разрушительный и перестроечный ХХ век оставил для потомков архитектурных раритетов немного старины, в том числе и о каменной Градо-Сургутской Свято-Троицкой церкви.

Интернет-проект «Город С.» – уникальное собрание историй

о городе Сургуте, рассказанных его жителями и историками.

о городе Сургуте, рассказанных его жителями и историками.

фото: Ирина Швец, из архива С. Поливановой, из архива Сургутского краеведческого музея

Текст: Владимир Домрачеев краевед ЦРБ им. Г. А. Пирожникова

© «Сургутская трибуна» АО «ИД "Новости Югры"».

Все права защищены. При использовании материалов активная ссылка обязательна.

Адрес редакции: 628400, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14

Телефон: +7 (3462) 22-04-54

Электронная почта: st-01@idnu.ru

Сайт: stribuna.ru

Текст: Владимир Домрачеев краевед ЦРБ им. Г. А. Пирожникова

© «Сургутская трибуна» АО «ИД "Новости Югры"».

Все права защищены. При использовании материалов активная ссылка обязательна.

Адрес редакции: 628400, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14

Телефон: +7 (3462) 22-04-54

Электронная почта: st-01@idnu.ru

Сайт: stribuna.ru